2025, n.º 37, e2025377

Maria Manuel Vieira

FUNÇÕES: Conceptualização, Investigação, Metodologia, Redação do rascunho original, Redação — revisão e edição

AFILIAÇÃO: Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Av. Prof. Aníbal Bettencourt, n.º 9, 1600-189 Lisboa, Portugal

E-mail: mmfonseca@ics.ulisboa.pt | ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2544-9694

Resumo: A partir da experiência de selecção de jovens diplomados candidatos a lugares e postos de trabalho académicos com base na análise dos seus curriculum vitae, ensaia-se uma reflexão sobre educação, mercado de trabalho e transições juvenis. Começa-se por constatar uma europeização do modo de apresentação de si através da adopção generalizada do formato CV Europass e apura-se a sociogénese deste documento. Avançam-se, depois, algumas questões relativas à narrativa de si em CV enquanto processo de manipulação da identidade. Termina-se, tecendo considerações acerca do contexto de precariedade laboral juvenil e da valorização crescente das “competências” enquanto ingrediente fulcral na interpretação dos recentes CV produzidos por jovens candidatos.

Palavras-chave: CV Europass, jovens, precariedade laboral, competências.

Abstract: Based on the experience of selecting young graduates as candidates for academic positions by analysing their curriculum vitae, a reflection is made on education, labour market and youth transitions. We begin by looking at the Europeanisation of the way people present themselves, through the widespread adoption of the Europass CV format, and examine the sociogenesis of this document. We then move on to some issues relating to the narrative of self in CVs as a process of identity manipulation. We end by commenting on the context of youth labour insecurity and the growing appreciation of “skills” as a key ingredient in the interpretation of recent CVs produced by young candidates.

Keywords: CV Europass, youth, labour precariousness, skills.

Introdução

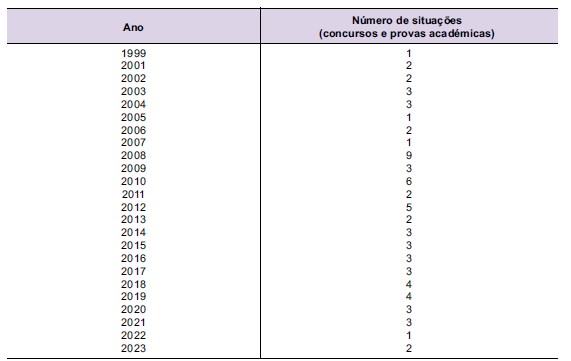

Ao longo da minha vida profissional, por várias vezes tive a necessidade de analisar alguns curriculum vitae (CV), quer para seleção de jovens candidatos a postos de trabalho abertos no âmbito de projetos de investigação ou de apoio à gestão científica nas instituições em que tenho trabalhado, quer em concursos para lugar de entrada na carreira docente universitária ou politécnica, quer ainda noutros contextos, como no âmbito de júris de mestrado e doutoramento ou ainda de acesso a outros domínios profissionais. Este exercício decorre com uma certa regularidade há mais de vinte anos, mais concretamente desde 1999, quando me estreei nessa tarefa na qualidade de júri de selecção de candidatos ao lugar de professor auxiliar numa instituição universitária. De 1999 a 2023, analisei CVs de vários candidatos em 20 concursos visando o recrutamento de docentes e/ou de bolsas de investigação no ensino superior português e, adicionalmente, pude atestar os CVs de 48 candidatos a provas de mestrado ou doutoramento em que participei como membro do júri (Tabela 1).

Tabela 1 Número de situações profissionais envolvendo a análise de curriculum vitae, por ano

Fonte: Autora.

Dessa experiência tenho vindo a observar — constatação fundamentalmente empirista [1]— uma maior afirmação de experiências plurais inscrita nos CVs, a somar às clássicas fórmulas identitárias com que tradicionalmente os candidatos faziam a apresentação de si nestas circunstâncias, ou seja, a sequência habitual “dados pessoais”, “formação académica” e “experiência profissional” (em caso disso).

A inclusão no curriculum vitae da referência à educação certificada obtida por via da “educação formal”[2] e eventualmente da “educação não-formal”[3] continua a ser um requisito incontornável, mas o espaço dedicado às “aprendizagens informais”, definida como “Aprendizagem intencional cuja organização, metodologia e duração das atividades desenvolvidas é de responsabilidade individual, configurando um processo de autoaprendizagem que não envolve docentes, formadores, estabelecimentos de ensino ou outras instituições” (Instituto Nacional de Estatística [INE], 2017) tende a alargar-se. Será este, porventura, o lugar onde melhor se descortina a singularidade biográfica de cada candidato, ou seja, o lugar nevrálgico de expressão da individuação (Beck, 1986/1992) na narrativa curricular.

Vários serão os motivos para esta mudança, um dos quais prende-se com o próprio sistema escolar. A sua centralidade enquanto detentor do monopólio da credenciação (Collins, 1979) ou mesmo monopólio da acção educativa (Dubet, 2002) tem vindo a perder terreno perante a concorrência movida por outros meios de acesso ao saber que as novas tecnologias digitais potenciaram. Por seu turno, depois de décadas de promoção da educação formal, garantida e obrigatória para crianças e jovens, a sua genérica universalização até níveis avançados — pelo menos nas sociedades ocidentais — coloca a questão da diferenciação ou mais-valia que cada jovem poderá oferecer à comunidade, à saída do período de moratória (escolar) que lhe é socialmente concedido para preparação para a vida adulta (Erikson, 1968). A amplificação do lugar atribuído às chamadas “aprendizagens informais” nos mais recentes CVs, isto é, a dimensões de autoaprendizagem, da responsabilidade do próprio, é justamente uma resposta a essa questão, à qual se soma a valorização social das aptidões e competências pessoais, e já não meramente dos saberes técnicos, enquanto disposições tidas como indispensáveis para um desempenho profissional bem sucedido em sociedades de serviços (P. P. Almeida, 2005), num mundo cada vez mais globalizado (Organização Internacional do Trabalho [OIT], 2017). Tal reconhecimento está presente no discurso político[4], bem como no mundo empresarial (Boltanski & Chiappello, 1999; Laranjeiro et al., 2020; Smith, 2004) e a sua consagração encontra-se plasmada no modelo entretanto generalizado do “guião” de CV Europass.

Importa assinalar que a minha experiência de análise e/ou seleção curricular diz respeito a um universo de jovens altamente qualificados, cujo requisito básico de candidatura é a posse de formação superior e que, nessa medida, precisam de exibir outros requisitos adicionais para se diferenciarem face aos demais concorrentes. Ademais, é necessário sublinhar que a prática da utilização de CVs como modalidade recorrente de candidatura não é generalizada a todos os aspirantes a um posto de trabalho, nem sequer exigida como forma de recrutamento para todas as funções e setores de atividade. Em Portugal, são justamente os jovens com escolaridade mais elevada, ao nível do superior, os que mais utilizam o CV como instrumento de acesso ao emprego, na resposta a anúncios na internet ou nas redes sociais, ou na elaboração de candidaturas directas e espontâneas a empresas ou instituições, em claro contraste com os jovens possuidores de baixas qualificações que em boa medida o dispensam, recorrendo mais intensivamente à ativação de contactos de familiares, amigos ou conhecidos, ou a um centro de emprego, na busca de emprego (A. N. Almeida & Vieira, 2008; Ferreira, 2017).

Outro dos motivos para o acréscimo de “aprendizagens informais” observadas nos curriculum vitae decorre de profundas alterações ocorridas no mundo do trabalho. Nas últimas décadas, assiste-se à contracção do crescimento económico e à expansão de formas de emprego caracterizadas pela flexibilidade, entendendo-se com isso “flexibilidade em termos contratuais, de tempo de trabalho, de estatuto e de espaço” (Kovács, 2019, p. 153). Este movimento, iniciado na década de 1970 no mundo ocidental, mas acentuado de forma mais intensa a partir dos anos 1990, tem vindo a afectar os que entram no mercado de trabalho desde então — ou seja, os mais jovens — em claro contraste com a geração precedente, que beneficiou dos mecanismos de protecção gerados por uma economia em grande expansão, no pós-guerra, e pela regulação do mercado de trabalho. A crescente liberalização do mercado tem induzido uma individualização da inserção profissional e da relação laboral. Para os mais jovens, aceder ao mercado de trabalho significa “construir e demonstrar uma empregabilidade, elaborar um projecto de inserção cuja concretização depende do domínio de competências individuais (…)” (N. Alves, 2008, p. 110), competências essas que urge exibir através de provas (Martuccelli, 2006). As aprendizagens informais obtidas em múltiplas actividades empreendidas demonstrariam, justamente, as competências e qualidades pessoais do candidato.

Este ensaio, de carácter meramente exploratório, tem como pretexto a minha experiência profissional de análise de CVs produzidos por jovens altamente qualificados para pensar a educação, o mercado de trabalho e as transições juvenis. Este texto estrutura-se em três domínios de análise: inicia-se com uma reflexão em torno do curriculum vitae enquanto fórmula narrativa escrita e da sua “europeização” através da generalização do modelo Europass; prossegue com a identificação dos desafios colocados à apresentação de si em CV, por parte do jovem, num contexto de massificação dos diplomas escolares; termina com considerações sobre educação e emprego a propósito desse momento liminar que é a produção de um CV em contexto de compressão do mundo do trabalho e de potencial risco de desemprego ou precariedade laboral juvenil.

A “europeização” do CV: a emergência do Europass

Curriculum vitae é uma expressão originária do Latim que significa “curso da vida”. Essa noção algo fluida de movimento, de existência a decorrer é passível de ser suspensa e fixada, num dado momento, pela sua narração. Contar a (sua) vida pode aliás declinar-se na palavra oral ou escrita, ambas as fórmulas permitindo reter provisoriamente a porção limitada do tempo que vai do passado ao presente, ou seja, ao momento da narração. A organização da narração é que assume formas distintas, uma vez que, em contraste com a flexibilidade da fala, a escrita condensa uma formalização e possibilita uma forma de classificação que “afecta não só o tipo de rememoração, mas a própria capacidade de rememorar” (Goody, 1988, p. 126).

Actualmente associa-se o curriculum vitae (CV) à fórmula escrita de registo de uma porção limitada do “curso da vida”. Mais especificamente, CV define-se como um “documento onde se reúnem os dados biográficos mais relevantes de uma pessoa e a informação relativa ao seu percurso profissional, com referência a habilitações, cargos desempenhados, obras produzidas, etc.” (Porto Editora, s.d.). Ora, o carácter escrito desse documento delimita o âmbito das atividades a que se dirige — o CV desvenda apenas os traços que o seu autor “avalia como sendo dignos de ser escritos” (Cochoy, 2000, p. 3) em função dos propósitos a que se destina —, assim como restringe os seus fazedores e destinatários a populações alfabetizadas, que dominam a escrita. Em Portugal, o grupo daqueles que não sabem ler nem escrever é residual (3,1% era a taxa de analfabetismo nos últimos Censos de 2021) e concentrado nos mais idosos, mas os níveis de qualificação da população em idade activa são globalmente modestos, sobretudo tendo em conta o quadro europeu. A este respeito, o contraste intergeracional é grande, com as gerações mais jovens a beneficiar de escolaridades substancialmente mais longas[5] , o que as habilita a empregos mais qualificados, que requerem a exibição de um CV como requisito de candidatura.

Na verdade, remonta a Leonardo da Vinci a produção do primeiro CV conhecido, quando este apresenta os seus talentos em carta endereçada ao seu futuro patrono, Ludovico Sforza, em 1482 (Bondanella & Musa, 1987). Contudo, será já na segunda metade do séc. XX que este dispositivo de candidatura a um emprego se generaliza. Tal decorre de uma concepção meritocrática de sociedade, profundamente ancorada ao processo de democratização do ensino e da cultura escrita, na qual o acesso a um dado emprego e estatuto dependeria, já não da origem social do candidato (ascribed status), mas sim do mérito demonstrado pelo próprio indivíduo e validado através do sistema de ensino (achieved status). Tal crença explica a centralidade adquirida pelo CV, para todos os que pretendem aceder a um lugar no mercado de emprego (Forsberg, 2016). A sua popularidade enquanto requisito de candidatura tem gerado, aliás, um verdadeiro mercado de aconselhamento, ao fazer proliferar websites, workshops, empresas de orientação e encaminhamento profissional que oferecem pistas e conselhos para a elaboração de (bons) CVs (Forsberg, 2016).

Ora, nos últimos anos tem vindo a generalizar-se entre a população mais jovem um modelo específico de CV popularizado no espaço europeu — o curriculum vitae Europass (União Europeia [UE], 2020). Este tipo de documento surge em 2004 na sequência de iniciativas comunitárias para criar instrumentos que permitissem a transferibilidade das qualificações dos cidadãos no espaço europeu ou, nas palavras do legislador, para “facilitar aos cidadãos europeus a comunicação das suas qualificações e competências quando estejam à procura de emprego ou quando solicitem a sua admissão em cursos de formação.” (Decisão n.º 2241/2004/CE, 2004, p. 6).

A adesão ao modelo tem sido crescente, uma vez que representa a convergência com critérios de comparabilidade entre candidatos dentro do espaço europeu, através da adopção de um padrão comum de apresentação de si, e simboliza a assunção de uma identidade comum europeia — a par de demais instrumentos formais de identificação, como o passaporte da União Europeia (UE).

Esta iniciativa vem na sequência de um conjunto de acordos e tratados marcantes, assinados na década de 1990, que aprofundam o conceito de espaço comunitário: o Tratado de Maastrich (1992), que cria o mercado único, assente na livre circulação de pessoas, bens, serviços e capitais, e o Acordo de Schengen, que permitiu as viagens sem fronteiras dentro do espaço da UE a partir de 1995. No final da década, a Declaração de Bolonha (European Higher Education Area, 1999) materializa este processo ao nível do ensino e da ciência, ao promover a construção de um Espaço Europeu do Ensino Superior (EHEA, online) assente nos princípios da comparabilidade, mobilidade, qualidade e cooperação entre sistemas de ensino superior nos países europeus.

O Europass vai sofrendo ajustamentos ao longo do tempo, seguindo de perto os sucessivos programas e prioridades assumidos pela Comissão. Em 2016, acolhe a maior centralidade conferida às competências na sequência da diretiva Uma nova agenda de competências para a Europa da Comissão Europeia (CE, 2016), entendendo-se competência de uma forma ampla naquele documento: “O termo ‘competências’ é utilizado em sentido lato e remete para o que uma pessoa sabe, compreende e é capaz de fazer” (CE, 2016, p. 2). A justificação para a prioridade concedida às competências enquanto adquirido estratégico remete para uma certa visão do desenvolvimento da Europa e, em particular, do emprego e da competitividade europeias, decorrente dos requisitos que, alegadamente, os empregadores buscariam nos seus trabalhadores: “(…) competências profissionais específicas” (CE, 2016, p. 5), mas também “(…) competências transferíveis, tais como a capacidade de trabalhar em equipa, a aptidão para solucionar problemas e o pensamento criativo.” (CE, 2016, p. 5).

Associada a uma nova Agenda de Competências para a Europa em prol da competitividade sustentável, da justiça social e da resiliência que acentua, desta vez, “competências para acompanhar as transições ecológica e digital” (Comissão Europeia [CE], 2020, p. 13), é lançada em 2020 uma nova plataforma Europass, uma das 12 ações preconizadas na citada Agenda. Através de quatro documentos editáveis (“CV Europass”, “Europass Mobilidade”, “Europass Suplemento ao Diploma” e “Europass Suplemento ao Certificado”) e da disponibilização de informações sobre oportunidades de cursos/formações e emprego em toda a Europa, esta ferramenta pretende alargar o seu âmbito de acção e reforçar mecanismos de integração europeia nas áreas do ensino, formação e emprego, na senda de um processo já longo de “esbatimento de fronteiras várias entre sistemas, instituições, espaços e percursos” (Antunes, 2008, p. 54) a que alguns autores se referem como “europeização das políticas de educação e formação” (Antunes, 2008, p. 8).

O desígnio de uniformização que desde o seu surgimento o modelo de curriculum vitae Europass pretende alcançar junto dos seus utilizadores levou à necessidade de publicação de um manual de instruções para o seu preenchimento (Comissão Europeia [CE], 2003). Nele se dão conselhos para tornar mais eficiente o exercício de narração, quer em termos de apresentação, de extensão, de lógica de encadeamento dos dados, de adequação da sua formulação ao posto de trabalho a que cada um se candidata e de valorização pessoal, bem como se dão indicações detalhadas, item a item, quanto ao que se pretende especificamente com cada um.

Narrar-se em curriculum: a manipulação da(s) identidade(s)?

Pode-se afirmar que o guião do curriculum vitae Europass induz à criação de uma narrativa biográfica.

Enquanto listagem ou “lista”, na acepção de Goody (1988), produto da escrita, o curriculum vitae suscita a ordenação hierárquica da informação — no caso, sobre cada indivíduo que se relata. Tal ordenação segue habitualmente uma ordem sequencial de apresentação de parâmetros e uma dada uniformização formal, tal como é reafirmada no manual de instruções Europass ao aconselhar os redactores a respeitar “a estrutura do modelo”. Parâmetros referentes às “informações pessoais” (nome, idade, sexo, morada, nacionalidade…), “experiência profissional” (descrição dos cargos ocupados até à data), “educação e formação” (descrição dos cursos e formação concluídos), “aptidões e competências pessoais” (línguas, aptidões e competências sociais, de organização, técnicas, de informática e outras) e eventual “informação adicional” (publicações, membro de organização profissional, etc.), informam o modelo.

Não obstante, essa ordenação fixada num dado CV está longe de corresponder a um suposto retrato identitário — completo, imutável — do seu autor. Por um lado, porque, contrariamente a uma concepção substancialista da identidade — a “ilusão essencialista” (Taguieff, 2007, como citado em Heinich, 2018) que considera a identidade como um dado —, o auto-retrato elaborado revela ampliações sucessivas ao longo do tempo, ou seja, uma dinâmica cronológica, apresentando-se enquanto trajectória (pessoal, académica, profissional…) em permanente construção. Por outro, porque o relato de si pressupõe distanciamento e mediação (Heinich, 2018) através da reflexividade que, no caso em apreço, envolve um esforço de adequação da forma e do conteúdo dos predicados identitários à representação produzida sobre o lugar específico a que se candidata. Tal conduz à noção de pluralidade identitária (Lahire, 1998), na acepção de uma multiplicidade das dimensões do “ser” (Heinich, 2018, p. 60) que requer um trabalho de composição (Descombes, 2015) tido a cada momento como mais ajustado à situação.

Ora, seguindo as propostas da autora (Heinich, 2018), os jogos identitários convocam três momentos que o sujeito pode manejar de acordo com as circunstâncias: designação (pelo outro), apresentação (para outrém) e autopercepção (de si para si). Diríamos que a elaboração de um currículum vitae situa-se no domínio da apresentação de si para outrém, embora não dispense necessariamente os demais elementos.

Gerir a imagem que se quer apresentar de si é, pois, um dos principais desafios da elaboração de um CV. Um dos primeiros passos, como sugere o manual de instruções para o preenchimento do Europass, consiste na recolha de informações acerca do lugar e da instituição/empresa a que se candidata, “de forma a adaptar o seu CV ao perfil pretendido” (CE, s.d., p. 3). Essa adaptação envolve o controle da informação (Goffman, 2002) por parte do candidato, por forma a poder seleccionar criteriosamente os elementos da sua trajectória que pretende dar a conhecer. Por outras palavras, o CV é um produto de corte, selecção e esquecimento (Cochoy, 2000). De uma forma genérica, o desígnio da “exigência de reconhecimento da identidade própria” (Fukuyama, 2018, p. 17) conduz à busca e inclusão de marcas de singularidade para além dos elementos mais padronizados da trajectória (o grau de ensino ou outros requisitos explicitamente exigidos num dado emprego) que permitam uma diferenciação face aos demais concorrentes.

Não obstante, o desejo de impressionar o interlocutor pode, em casos extremos, levar à transmissão intencional de informação falsa. Nuns casos, por excesso, quando se adicionam ao currículo elementos que não se possuem para o incrementar face aos demais, ou simplesmente para ir ao encontro de exigências (algumas avaliadas pelos potenciais candidatos como absurdas ou inalcançáveis) inscritas nos anúncios. Noutros casos, por defeito, por via da omissão ou da dissimulação (Goffman, 2002), nomeadamente através do recurso à ambiguidade linguística, na expectativa de que a desatenção do avaliador permita encobrir essa falta.

Esses são riscos para o qual o manual Europass alerta, o que permite supor que a sua prática é real. Na verdade, na minha qualidade de responsável por avaliar CVs já me confrontei com algumas dessas situações. Trata-se, para o candidato, de impedir que o curriculum vitae transmita um efeito de descrédito acerca de si, ao desvendar um atributo que confere ao seu portador um dado estigma (Goffman, 1982). Esse estigma decorre muitas vezes da ausência ou da insuficiência de elementos tidos como expectáveis numa dada candidatura e elencados, no Europass, em formato de lista de rubricas/guião a seguir: a ausência de experiência profissional, por se ter acabado de concluir os estudos; a exibição de uma classificação académica demasiado modesta; estar em situação de desemprego ou em término de contrato de trabalho; ou, ainda, encontrar-se a desempenhar uma actividade profissional para a qual se encontra sobrequalificado, são alguns sinais de descrédito, redutores do valor da pessoa que o protagoniza. Nesse caso, reconhecendo-se a si próprio como portador de estigma, o redactor pode tentar manipular a sua identidade deteriorada de forma mais ou menos benigna, o que é aliás admissível no manual de instruções de preenchimento (CE, s.d.). Nele se incentiva a “valorizar os seus pontos fortes” (p. 2), a “inverter a ordem das rubricas” (p. 2) priorizando a “formação académica e profissional” (p. 2) caso a experiência profissional não seja extensa, a “omitir uma experiência profissional antiga ou não relevante” (p. 3). Por outras palavras, trata-se de desenvolver um trabalho de “embelezamento” de si conducente à sua validação (Calha, 2014), neste caso enquanto candidato a um dado lugar a que concorre.

A rubrica “aptidões e competências pessoais” pode assim assumir uma dimensão compensatória para eventuais défices ou problemas identificados na trajetória académica e profissional, tanto mais que ela adquire particular relevância neste formato Europass, não só em espaço que lhe é dedicado, desdobrado em múltiplas modalidades, mas também na exortação que é feita aos seus redactores para que elaborem um “inventário pormenorizado das suas aptidões e competências pessoais adquiridas ao longo do percurso de formação, da carreira profissional ou ao longo da vida” (CE, s.d., p. 3), enquanto mais-valias singularizadoras do currículo. Mas a rubrica “aptidões e competências pessoais” pode igualmente constituir terreno para o exercício da fraude, uma vez que as “aprendizagens informais” de que essa rubrica se alimenta maioritariamente, desde que não sujeitas a um processo de “Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências”, por definição não são passíveis de comprovação, uma vez que não conferem certificação.

Da centralidade da dimensão escolar à valorização das competências, em contexto de precariedade laboral

Desde a sua criação, os sistemas de ensino públicos modernos — de frequência obrigatória, durante um período definido como mínimo, para toda a população enquadrável numa dada classe etária — representaram um fator diferenciador, distinguindo populações escolarizadas das excluídas de escolarização e, de entre as escolarizadas, as que se limitam à escolaridade obrigatória, as que não a chegam a atingir, e as que avançam para graus mais avançados.

Como se sabe, ao longo dos anos a fasquia da escolaridade obrigatória tem aumentado significativamente. Na Europa, a idade limite de frequência compulsória dos estudos situa-se actualmente nos 15 ou 16 anos, na maior parte dos países, ou nos 17 ou 18 anos numa minoria de países, entre os quais Portugal (União Europeia [UE], 2023). Não obstante, as políticas europeias têm vindo a incitar à escolarização superior dos jovens nos Estados Membros, através de metas educativas de harmonização desejável inscritas nos textos da Comissão. Se até 2020 os desígnios da Estratégia Europa 2020 visavam alcançar o objectivo de pelo menos 40% dos jovens dos 30 aos 34 anos possuírem um grau de ensino superior (Comissão Europeia [CE], 2010), até 2030 essa ambição aumenta para 45%, desta vez incluindo os jovens dos 25 aos 34 anos (Conselho da União Europeia, 2021). Em Portugal, pretende-se mesmo ultrapassar tais metas de qualificação, propondo-se alcançar “60 % dos jovens com 20 anos a frequentar o ensino superior em 2030″ (Ministério do Planeamento, 2020, p. 37).

Ora, esta progressiva injunção à universalização do ensino básico, primeiro; do ensino secundário, depois; e do ensino superior, mais recentemente, observada no espaço europeu, traduz a ambição política de democratização do ensino em níveis cada vez mais avançados, na assunção de que a educação é um bem comum e, nessa medida, um direito básico a garantir a todos os cidadãos. No entanto, como defende Duru-Bellat (2006), se a ambição de “cada vez mais” escolarização é entendida como sinónimo de progresso e justiça social, a verdade é que para a autora faz sentido questionar sociologicamente essa convicção. Estudar sempre mais, até quando? Se, a nível individual, os benefícios de mais conhecimento são incontestáveis, a nível social o carácter inequívoco das vantagens pode ser mais difícil de apurar. Estará esta inflação escolar (Duru-Bellat, 2006) totalmente isenta de efeitos não esperados ou consequências não pretendidas (Merton, 1968/1970)?

Por um lado, pode-se questionar se os diplomas do superior obtêm todos idêntico valor uma vez exibidos no mercado de trabalho. A temática dos horizontal mismatches (Badescu, 2022), ou seja, a comparação entre áreas de estudo e sua tradução no mercado de trabalho tem aqui cabimento. Em Portugal, alguns estudos revelam que, comparativamente com as áreas científicas de formação associadas às Tecnologias ou à Saúde, as áreas das Artes, Humanidades e Ciências Sociais parecem concentrar a maioria dos diplomados em situação profissional de sobre-educação (Gonçalves, 2017; Laranjeiro et al., 2020), definindo-se esta como a que “(…) se refere aos sujeitos que possuem um nível de escolaridade superior ao requerido para o exercício das funções inerentes ao emprego que ocupam, num determinado momento da sua trajetória profissional” (Gonçalves, 2017, p. 43). Um estudo recente sobre diplomados em Sociologia comprovava isso mesmo, ao comparar gerações mais velhas de graduados com os licenciados mais novos, constatando-se que estes últimos eram mais penalizados em termos da qualidade do emprego e das funções exercidas (Abrantes et. al., 2022). Ora, associadas à sobre-educação vêm habitualmente remunerações mais baixas face às expectativas geradas pelo alongamento dos estudos e uma reduzida satisfação no trabalho.

Por outro lado, com a injunção ao prolongamento dos estudos para lá da escolaridade obrigatória, o volume dos jovens dos 15 aos 24 anos disponíveis para o mercado de trabalho reduz-se drasticamente. Continuando a haver empregos que requerem qualificações mais modestas, de nível não superior, tudo parece indicar que a escassez de mão-de-obra jovem com esse perfil suscite uma valorização dessas qualificações no mercado de trabalho. Uma pesquisa sobre jovens com baixas qualificações (ISCED 0-2) com base em dados de 2007 revelava já então que, comparativamente com os jovens com habilitações superiores, ao nível do vínculo contratual:

os jovens com escolaridades compreendidas no Isced 0-2 se encontram mais protegidos de vínculos contratuais precários, o que leva a questionar a importância dos títulos escolares de forma absoluta, bem como a relação de emprego que aos mesmos se encontra associada. (Parente, et al., 2014, p. 93)

A jusante da escolaridade, uma vasta bibliografia associada à sociologia da juventude tem vindo a evidenciar as profundas transformações registadas nas últimas décadas ao nível das transições para a vida adulta. Em contraste com o que ocorria nos “30 anos gloriosos” do pós-guerra nas sociedades ocidentais, as condições sociais e económicas indispensáveis ao processo de autonomização da população juvenil agravaram-se consideravelmente (N. A. Alves et al., 2011; Furlong et al., 2017; Safarti, 2015). A liberalização dos mercados e a deslocalização de empresas para outras regiões do globo, a intensificação tecnológica com a automação de funções outrora desempenhadas por trabalhadores, a flexibilização do mercado de trabalho e o recuo nos mecanismos de proteção social assegurados pelo Estado e pelas empresas, as sucessivas crises — a grave crise financeira de 2008, a crise pandémica de 2020 e 2021 e a crise inflaccionária associada à guerra na Ucrânia — são alguns dos factores que têm conduzido a uma diminuição do volume do emprego disponível e a uma significativa redução da sua qualidade, nas economias desenvolvidas.

Muitos apontam para implicações deste quadro estrutural ao nível da justiça geracional (J. P. Silva & Ribeiro, 2017), sublinhando o agravamento do fosso entre jovens e adultos no que concerne a sua relação com o mercado de trabalho: prevalentemente flexível e precária, para os primeiros; tendencialmente protegida, para os segundos (Kovács, 2019). Com efeito, os jovens estão mais expostos às vulnerabilidades causadas pelas mudanças atrás elencadas. É sobre eles que incide maioritariamente o fenómeno do desemprego e do emprego precário, aos quais se somam inserções profissionais intermitentes – “trajectórias yô-yô” (Pais, 1996) – vínculos laborais mais contingentes e individualizados, e uma redução salarial comparativamente à geração que os antecedeu (Ferreira, 2017; Kovács, 2016).

Apesar de a posse de um diploma do ensino superior continuar a ser um escudo protector perante o desemprego, particularmente o de longa duração, a verdade é que a sua vantagem comparativa tem vindo a perder relevância. Com a crise económica e financeira acentuou-se o desemprego de jovens diplomados que em 2013, no pico do impacto da crise em Portugal, atingiu os 37,5% entre os jovens dos 15 aos 24 anos possuidores de diploma do superior (ISCED 5-8) — cerca do triplo da taxa de desemprego entre os diplomados dos 15-64 anos. Nesse ano, o desemprego entre os diplomados foi mesmo superior ao registado entre os jovens do mesmo escalão etário possuidores até 9 anos de escolaridade (36,5%). A recuperação económica posterior veio inverter essa tendência em favor dos jovens diplomados do superior, mas a distância que os separa não é significativa.

Deste modo, perante condições estruturais, cada vez mais generalizadas geracionalmente, de acentuada precariedade laboral juvenil (Martins, 2021; Pais, 2016), em que trabalhar ou estar empregado assume cada vez mais um “estatuto não permanente” (Valadas, 2021, p. 421), será que se pode julgar atributo passível de estigmatização, por não corresponder ao padrão da geração precedente, trajectórias menos lineares, mais complexas e ziguezagueantes, incluindo períodos de exclusão do mercado de trabalho, plasmadas num curriculum vitae?

A verdade é que, como se viu, o guião CV Europass tem como referência uma concepção linear das trajetórias, num percurso que pressupõe um período de educação e formação, seguido do acesso ao mercado de trabalho e à aquisição de uma certa experiência profissional, induzindo desta forma um certo “guião de existência” padronizado. Porém, em alguns dos CV que analisei nos últimos anos constata-se, face ao passado, uma intensificação de inserções profissionais intermitentes em períodos curtos de tempo (saltar de projeto em projeto, de entidade para entidade, ou mesmo entre diferentes áreas de atividade), alternadas com a frequência de cursos e especializações não raro díspares face à área de formação inicial, sugerindo o fenómeno do recurso à escolarização como “parque de estacionamento” para situações de desemprego (Miegge, 1971). Estes percursos vão desenhando um novo tipo de “guião de existência”, expresso numa “trajectória contingente” (Calvo, 2011), não linear, ondulante, marcada por dimensões de ruptura e descontinuidade.

No caso em análise, na assunção de que um conjunto de saberes atestados por um diploma de ensino superior constituirá a fasquia básica e comum a todos os concorrentes ao lugar a que se candidatam, e na ausência de experiência profissional relevante e robusta que possam exibir perante os avaliadores, alguns candidatos recorrem, como foi referido, à rubrica “competências pessoais” para fazer valer outras dimensões do seu “curso da vida”.

Poder-se-á considerar que este preenchimento compensatório, visando colmatar lacunas observadas noutras dimensões mais consagradas do CV, decorre dos efeitos da individualização dos vínculos laborais e das conhecidas narrativas normativas a ele associadas, prevalecentes no “novo capitalismo” (Boltanski & Chiapello, 1999; Sennett, 2007), que atribuem ao indivíduo a responsabilidade pelas suas escolhas — quer pela produção e manutenção da sua contínua “empregabilidade”, quer pela sua eventual situação de desemprego. Nesta lógica de “privatização da responsabilidade” (Vogt, 2018), o investimento no relato extensivo de “competências sociais” alegadamente possuídas corresponderia, como se aventou anteriormente, a uma estratégia de dissimulação/manipulação de uma identidade estigmatizável, o que supõe o reconhecimento de um défice em termos curriculares por parte do próprio.

Mas um maior investimento dos candidatos na rubrica “competências pessoais” pode também ter outra leitura: significar o reconhecimento de que as competências — nomeadamente, as chamadas competências transferíveis — seriam atributos actualmente tão ou mais valorizados pelos empregadores do que os saberes profissionais específicos (Laranjeiro et al., 2020), indo ao encontro das tendências difundidas na literatura da gestão e dos recursos humanos e invocadas nos discursos políticos. Nessa rubrica caberia a dimensão diferenciadora, pessoal e intransmissível de uma dada candidatura, reveladora de qualidades de carácter do seu portador, decisivas no momento da selecção (pró-activo, abnegado, organizado, ousado, propenso ao risco, esteta, líder, cosmopolita…). Acresce que os diplomados em Ciências Sociais — a área científica de formação sobre a qual se debruça a minha atividade de análise e seleção de candidatos — terão porventura uma mais clara percepção da vulnerabilidade a que a sua formação se encontra actualmente sujeita no mercado de trabalho (diplomados considerados em excesso para um mercado de trabalho comprimido, alimentando situações profissionais de sobre-educação), o que gera a necessidade acrescida de complementar o CV com outros atributos.

Na verdade, têm proliferado “lugares e processos de educação não escolar”, que se traduzem num “universo de possibilidades educativas e formativas” (Palhares, 2008, p. 115) disponibilizado aos jovens — da participação em associações juvenis a programas de mobilidade e intercâmbio, da actividade desportiva à dinamização de grupos culturais, do trabalho numa organização política ou religiosa ao exercício do voluntariado, da realização de um estágio à autoformação offline ou online, muitos são os exemplos a apontar. Concomitantemente, a nível político tem-se assistido à revitalização de domínios de aprendizagem antes secundarizados. Para além dos desígnios inscritos nas Agendas europeias de desenvolvimento atrás enunciados, as próprias linhas de acção política destinadas à juventude nos países europeus dão destaque à educação não formal, bem como ao voluntariado, como espaços de aprendizagem de competências tidas como socialmente relevantes para o exercício de um “trabalho de qualidade” (Resolução 2018/C 456/01, 2018). Recorde-se, a este propósito, a criação em 1998, pela Comissão Europeia, do Serviço Voluntário Europeu, uma iniciativa destinada a jovens entre os 17 e os 30 anos.

O voluntariado é, justamente, um exemplo paradigmático desses lugares e processos de educação não escolar, ao qual se consagra renovada importância enquanto promotor de competências pessoais. Da minha experiência de selecção de candidatos tenho a percepção de que tem surgido com mais expressão, em alguns curriculum vitae, a referência à prática do voluntariado, inscrito na área das “aptidões e competências”. Na realidade, a minha constatação empírica tem respaldo em tendências mais amplas observadas na sociedade portuguesa. A percentagem de envolvidos em trabalho voluntário sofre um aumento expressivo desde 2012 (Augusto, 2020) e, em 2018, de entre a população residente, é o escalão etário dos 15 aos 24 anos o que atinge a taxa de voluntariado mais elevada (INE, 2019). Importa acrescentar que se trata, neste caso, do “trabalho voluntário formal”, ou seja, enquadrado numa organização (INE, 2017).

Ora, se o altruísmo constituirá certamente uma motivação para a realização de atividades de voluntariado, não se pode descartar a hipótese de ele envolver também motivações instrumentais (Augusto, 2020; Matthews et al., 2009), ao considerar-se o seu exercício como potenciador de empregabilidade (Rego et al., 2017) e facilitador da integração no mercado de trabalho. Isto porque, à imagem de outros contextos de capacitação e qualificação — veja-se, a título de exemplo, a participação dos jovens em associações (Freire, 2009; S. M. Silva et al., 2021, 2022) — , se lhe reconhece virtualidades na promoção de competências transversais, nomeadamente a aprendizagem de outras línguas e culturas, a pró-actividade cidadã exercida junto das comunidades locais, o espírito de iniciativa, o desenvolvimento pessoal e social (Jardim & Silva, 2016), tidas como importantes para o desempenho profissional no mundo do trabalho actual.

Notas conclusivas

No término deste ensaio, reflectindo sobre educação, mercado de trabalho e transições juvenis a pretexto da análise de curriculum vitae, importa não perder de vista que a elaboração de um CV como instrumento de candidatura a um emprego por parte de jovens diplomados inscreve-se hoje num cenário de forte compressão do emprego (potenciador de desemprego, de precariedade laboral, de baixos salários, nomeadamente nas áreas profissionais relacionadas com as Ciências Sociais) e de elevada incerteza face ao futuro, o que gera maior competição pelos empregos disponíveis.

A este cenário soma-se a tendencial universalização de escolaridades relativamente longas, com efeitos de massificação das qualificações exibidas pela população mais jovem, a que mais usufruíu dessa extensão escolar. No entanto, a par do núcleo duro da escolaridade — os seus trilhos sequenciais obrigatórios — assiste-se a uma certa fragmentação dos sistemas escolares (Barrère & Delvaux, 2017) e a uma multiplicação das modalidades formativas disponibilizadas, quer pelo próprio sistema de ensino, quer por outras instâncias de educação não formal, dando azo a uma pluralidade de composições formativas possíveis abertas a cada um. A prova dessa pulverização de ofertas está na própria proliferação das categorias administrativas que decorrem da sua convencionalização, patente no sistema oficial de metainformação estatística em vigor (INE, 2017)[6].

Ora, perante este cenário tem-se vindo a assistir, por parte de protagonistas com responsabilidades políticas ou económicas, a uma referência cada vez mais insistente à noção de “competência” enquanto sinónimo de qualidades disposicionais e de saberes-fazer com elevado valor diferenciador num mercado de trabalho alegadamente saturado de saberes técnicos certificados, sobretudo entre os candidatos mais jovens a um emprego. O modelo de curriculum vitae Europass é disso prova, ao atribuir espaço próprio e potencialmente alargado à rúbrica “Aptidões e competências”, num claro convite ao seu preenchimento. Nos últimos anos, a importância consagrada pelos candidatos à narração destas aprendizagens e saberes-fazer obtidos através de uma pluralidade de experiências realizadas à margem do sistema formal de ensino — sejam elas reais ou fictícias — releva do reconhecimento que socialmente lhe é atribuído pelos empregadores, ao mesmo tempo que podem servir de substituto compensatório de eventuais lacunas exibidas pelo candidato do lado da “experiência profissional”.

No término deste ensaio sociológico, não podemos deixar de subscrever as reflexões de Cochoy sobre o carácter revelador de um curriculum vitae:

Le CV est donc un bon moyen de comprendre les acteurs ; il révèle ce qui fait sens pour eux, il nous montre quels sont les traits publics qu’ils jugent pertinents dans la poursuite de leurs activités professionnelles. La lecture d’un CV, de ce point de vue, renseigne le sociologue de façon compréhensive sur les variables efficaces de l’action sociale. [O CV é, portanto, um bom meio para compreender os actores; revela o que faz sentido para eles, mostra-nos quais os traços públicos que consideram relevantes no exercício das suas actividades profissionais. Deste ponto de vista, a leitura de um CV fornece ao sociólogo uma informação completa sobre as variáveis eficazes da acção social.]. (Cochoy, 2000, p. 4)

Referências

Abrantes, P., Banha, R., Ramos, M., Aníbal, A., & Urze, P. (2022). Inserções, identidades e competências dos sociólogos em Portugal. Sociologia, Problemas e Práticas, (100), 65-85. https://doi.org/10.7458/SPP202210025945

Almeida, P. P. (2005). Trabalho, serviço e serviços. Contributos para a sociologia do trabalho. Afrontamento.

Almeida, A. N., & Vieira, M. M. (2008). A casa, a escola e a aprendizagem do trabalho: práticas de crianças e jovens escolarizados. In M. V. Cabral, K. Wall, S. Aboim, & F. C. da Silva (Eds.), Itinerários — A investigação nos 25 anos do ICS (pp. 499-522). Imprensa de Ciências Sociais.

Alves, N. (2008). Juventudes e inserção profissional. Educa.

Alves, N. A., Cantante, F., Baptista, I., & Carmo, R. M. (2011). Jovens em transições precárias. Trabalho, quotidiano e futuro. Mundos Sociais.

Antunes, F. (2008). A nova ordem educacional. Espaço europeu de educação e aprendizagem ao longo da vida. Almedina.

Augusto, F. R. (2020). Expressões do voluntariado: entre o projeto coletivo e o individual. Análise Social, 55(234), 144-167. https://doi.org/10.31447/AS00032573.2020234.06

Badescu, M. (2022). Key indicators on education, skills and employment. European Training Foundation.

Barrère, A., & Delvaux, B. (2017). La fragmentation des systèmes scolaires nationaux à l’heure de la mondialisation Introduction. Revue Internationale d’éducation de Sèvres, (76), 39-50. https://doi.org/10.4000/ries.5996

Beck, U. (1992). Risk Society. Towards a New Modernity (M. Ritter, Trad.). Sage Publications. (Obra originalmente publicada em 1986)

Boltanski, L., & Chiapello, E. (1999). Le nouvel esprit du capitalisme. Éditions Gallimard.

Bondanella, J. C., & Musa, M. (1987). The Italian Renaissance Reader. New American Library.

Calha, A. G. M. (2014). Entre Brobdingnag e Lilliput: a apresentação de si na narrativa autobiográfica produzida nos processos de reconhecimento, validação e certificação de competências. [Tese de Doutoramento, Universidade de Lisboa]. Repositório Institucional da Universidade de Lisboa. http://hdl.handle.net/10451/17674

Calvo, E. G. (2011). A roda da fortuna: viagem à temporalidade juvenil. In J. M. Pais, R. Bendit, & V. S. Ferreira (Eds.), Jovens e rumos (pp. 39-57). Imprensa de Ciências Sociais.

CE, Comissão Europeia. (s.d.). Guia para o preenchimento do Europass CV. https://www.europass.pt/wp-content/uploads/2023/05/EUROPASS-CV-Guia-de-preenchimento.pdf

CE, Comissão Europeia. (2010). Comunicação da comissão. EUROPA 2020 Estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&from=pt

CE, Comissão Europeia. (2016). Uma nova agenda de competências para a Europa — Trabalhar em conjunto para reforçar o capital humano, a empregabilidade e a competitividade. https://wwwcdn.dges.gov.pt/sites/default/files/nova_agenda.pdf

CE, Comissão Europeia. (2020). Agenda de Competências para a Europa em prol da competitividade sustentável, da justiça social e da resiliência. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0274

Cochoy, F. (2000). Curriculum vitae et connaissance préalable des personnes : leur intérêt pour la conduite des entretiens biographiques. Bulletin de Méthodologie Sociologique / Bulletin of Sociological Methodology, 66(1), 13-34.

Collins, R. (1979). The Credential Society: An Historical Sociology of Education and Stratification. Academic Press.

Conselho da União Europeia. (2021). Resolução do Conselho sobre um quadro estratégico para a cooperação europeia no domínio da educação e da formação rumo ao Espaço Europeu da Educação e mais além (2021-2030). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021G0226(01)&from=EN

Decisão n.º 2241/2004/CE, de 15 de Dezembro, do Parlamento Europeu e do Conselho. (2004). Institui um quadro comunitário único para a transparência das qualificações e competências (Europass). Jornal Oficial da União Europeia, 6-20. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2004.390.01.0006.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2004%3A390%3ATOC

Descombes, V. (2015). Les embarras de l’identité. L’information Psychiatrique, 91(1), 61-65.

Dubet, F. (2002). Le déclin de l’institution. Éditions du Seuil.

Duru-Bellat, M. (2006). L’inflation scolaire. Les désillusions de la méritocratie. Seuil.

Erikson, E. H. (1968). Identity, youth and crisis. Norton & Company, Inc.

European Higher Education Area. (1999). Ministerial Conference Bologna 1999. https://www.ehea.info/media.ehea.info/file/Ministerial_conferences/02/8/1999_Bologna_Declaration_English_553028.pdf

Ferreira, V. S. (2017). Os jovens perante o (des)emprego, o trabalho e o futuro nos anos de austeridade. In V. S. Ferreira, M. C. Lobo, J. Rowland, & E. R. Sanches (Eds.), Geração milénio? Um retrato social e político (pp. 39-78). Imprensa de Ciências Sociais.

FFMS, Fundação Francisco Manuel dos Santos. (s.d.). População 15-64 anos por sexo, grupo etário e nível de escolaridade (%). Pordata. https://www.pordata.pt/pt/estatisticas/educacao/qualificacoes-da-populacao/populacao-15-64-anos-por-sexo-grupo-etario-e-nivel

Forsberg, E. (2016). Curriculum Vitae — The Course of Life. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 2016(2-3), 33742, 1-3. https://doi.org/10.3402/nstep.v2.33742

Freire, S. A. M. (2009). Associativismo juvenil e diferentes formas de participação política: um estudo de caso [Dissertação de Mestrado, Universidade da Beira Interior]. Repositório Institucional da Universidade da Beira Interior. http://hdl.handle.net/10400.6/2425

Fukuyama, F. (2018). Identidades. A exigência de dignidade e a política do ressentimento. Publicações D. Quixote.

Furlong, A., Goodwin, J., O’Connor, H., Hadfield, S., Hall, S., Lowden, K., & Plugor, R. (2017). Young People in the Labour Market: Past, Present, Future (1ª ed.) Routledge.

Goffman, E. (1982). Estigma — Notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Zahar.

Goffman, E. (2002). A representação do eu na vida cotidiana. Vozes.

Gonçalves, C. M. (2017). Diplomados universitários e sobre-educação. Sociologia: Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, (Número temático: Processos sociais e questões sociológicas), 42-74.

Goody, J. (1988). Domesticação do pensamento selvagem. Editorial Presença.

Heinich, N. (2018). Ce que n’est pas l’identité. Gallimard.

INE, Instituto Nacional de Estatística. (2017). Sistema Integrado de Metainformação. https://smi.ine.pt/

INE, Instituto Nacional de Estatística. (2019, 19 de Julho). Inquérito ao Trabalho Voluntário. [Destaque: informação à comunicação social]. https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=379956830&DESTAQUESmodo=2&xlang=pt

Instituto Português do Desporto e Juventude (2022). Plano Nacional para a Juventude — relatório final 2018-2021. https://ipdj.gov.pt/documents/20123/44734/PNJ_relatorio_final_2018_2021.pdf

Jardim, C., & Silva, S. M. (2016). Experiências de jovens no Serviço Voluntário Europeu. Perspetivando sentidos educativos. Educação, sociedade & culturas, (49), 73-92. https://doi.org/10.34626/esc.vi49.168

Kovács, I. (2016). Inserção no mercado de trabalho: percursos de emprego e de vida de jovens. In G. P. Rocha, R. L. Gonçalves, & P. D. de Medeiros (Eds.), Juventude(s) novas realidades novos olhares (pp. 43-71). Edições Húmus.

Kovács, I. (2019). A vulnerabilidade dos jovens no mercado de trabalho. In I. Kovács, (Coord.), Temas atuais da Sociologia do Trabalho e da Empresa (pp. 177-187). Almedina.

Lahire, B. (1998). L’homme pluriel. Les ressorts de l’action. Nathan.

Laranjeiro, A. C., Suleman, F., & Botelho, M. do C. (2020). A empregabilidade dos graduados. Competências procuradas nos anúncios de emprego. Sociologia, Problemas e Práticas, (93), 49-69.

Martins, P. S. (2021). A Equidade Intergeracional no Trabalho em Portugal. Fundação Calouste Gulbenkian.

Martuccelli, D. (2006). Forgé par l´épreuve. L’individu dans la France contemporaine. Armand Colin.

Matthews, N., Green, P., Hall, D., & Hall, I. (2009). The role of volunteering in transitions from Higher Education to work. In R. Brooks (Ed.), Transitions from education to work: new perspectives from Europe and beyond (pp. 150-166). Palgrave Macmillan.

Merton, R. K. (1970). Sociologia. Teoria e Estrutura (M. Maillet, Trad.). Editora Mestre Jou. (Obra originalmente publicada em 1968)

Miegge, M. (1971). Sviluppo capitalistico e scuola lunga. Inchiesta, 1(1), 23-35.

Ministério do Planeamento. (2020). Estratégia Portugal 2030. Documento de enquadramento estratégico. https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/documento?i=resolucao-do-conselho-de-ministros-que-aprova-a-estrategia-portugal-2030

OIT, Organização Internacional do Trabalho. (2017). Relatório Inicial para a Comissão Mundial sobre O Futuro do Trabalho. Bureau Internacional do Trabalho. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—-europe/—-ro-geneva/—-ilo-lisbon/documents/publication/wcms_682688.pdf

Pais, J. M. (1996). A Geração Yô-Yô: uma nova condição juvenil?. In ICS, Instituto de Ciências Sociais. (Org.), Dinâmicas multiculturais, novas faces, outros olhares: Actas do III Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais (Vol. 2, pp. 111-125).

Pais, J. M. (2016). Jovens, trabalho e futuro: dilemas e desafios. In G. P. N. Rocha, R. L. Gonçalves, & P. D. Medeiros (Eds.), Juventude(s), novas realidades, novos olhares (pp. 19-42). Húmus.

Palhares, J. A. (2008). Os sítios de educação e socialização juvenis: experiências e representações num contexto não-escolar. Educação, Sociedade & Culturas, (27), 109-130.

Parente, C., Neto, H. V., Ramos, M., Cruz, S. A., & Marcos, V. (2014). Os jovens pouco escolarizados no mercado de trabalho português. Análise Social, 49(210), 74-102. https://doi.org/10.31447/AS00032573.2014210.04

Porto Editora. (s.d.). curriculum vitæ. In Dicionário infopédia da Língua Portuguesa. Consultado de https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/curriculum+vit%C3%A6

Rego, R., Zózimo, J., & Correia, M. J. (2017). Voluntariado em Portugal: do trabalho invisível à validação de competências. Sociologia, Problemas e Práticas, (83), 75-97. https://doi.org/10.7458/SPP2017836498

Resolução 2018/C 456/01, de 18 de Dezembro, do Conselho da União Europeia e dos Representantes dos Governos dos Estados-Membros. (2018). Estratégia da União Europeia para a Juventude 2019-2027. Jornal Oficial da União Europeia, 1-22. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2018.456.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2018%3A456%3ATOC

Safarti, F. (2015). L’insertion professionnelle des jeunes entre précarité, incertitude et expérimentation. Cahiers de l’action, 2(45), 9-16. https://doi.org/10.3917/cact.045.0009

Sennett, R. (2007). A Corrosão do Carácter: As Consequências Pessoais do Trabalho no Novo Capitalismo. Terramar.

Silva, J. P., & Ribeiro, G. de A. (Eds.) (2017). Justiça entre Gerações. Perspetivas Interdisciplinares. Universidade Católica Editora.

Silva, S. M., Lima, J. A., & Lopes, J. (2021). Associativismo juvenil em Portugal. Indicadores e evidências de impacto do associativismo juvenil — associações e dirigentes associativos. Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto.

Silva, S. M., Lima, J. A., & Lopes, J. (2022). Associativismo juvenil em Portugal. Indicadores e evidências de impacto do associativismo juvenil — associados/as. Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto.

Smith, E. (2004). Teenage employability. Views of employers. Youth Studies Australia, 23(4), 47-53. https://search.informit.org/doi/10.3316/ielapa.880673846485203

UE, União Europeia. (2020). History of Europass.

UE, União Europeia. (2023). The structure of the European education systems 2023/2024: schematic diagrams. Eurydice — Facts and Figures. Publication Office of the European Union. https://data.europa.eu/doi/10.2797/212303

Valadas, C. (2021). Liquid jobs and precarious workers. The Welfare State under pressure. Análise Social, 56(240), 418-440. https://doi.org/10.31447/as00032573.2021240.01

Vogt, K. C. (2018). From Job-seekers to Self-searchers: Changing contexts and understandings of school-to-work transitions. Young, 26(45), 185-335.

Data de submissão: 14/01/2025 | Data de aceitação: 23/01/2025

Nota

Por decisão pessoal, a autora do texto escreve segundo o novo acordo ortográfico.

[1]Este artigo apresenta uma natureza ensaística e, por isso, não exibe o formato teórico-metodológico clássico consagrado nesta revista (introdução ao estudo; referência às abordagens teórica e metodológica utilizadas; principais resultados; conclusão e relevância do trabalho). As observações avançadas servem de simples pretexto às hipóteses analíticas propostas, que constituem o verdadeiro núcleo argumentativo do texto. Tais observações remetem para uma memória, não estritamente rigorosa, do vasto conjunto de CVs que analisei ao longo de 24 anos de exercício da condição de membro de júri de avaliação de candidatos na área das Ciências Sociais.

[2]Definida pelo Sistema Integrado de Metainformação do Instituto Nacional de Estatística (INE) como “Educação intencional, institucionalizada e planeada que se materializa em oferta de educação e formação, confere certificação escolar ou dupla certificação, apresenta uma sucessão progressiva de níveis de escolaridade e é ministrada por entidades públicas ou privadas reconhecidas pelas autoridades nacionais competentes em matérias de educação e formação” (INE, 2017).

[3]Segundo o INE, corresponde à “Educação intencional, institucionalizada e planeada que constitui um acréscimo e/ou um complemento à educação formal no contexto do processo de aprendizagem ao longo da vida, conferindo um certificado de frequência, mas não um nível de escolaridade” (INE, 2017).

[4]Consulte-se, a nível europeu, a Estratégia da União Europeia para a Juventude 2019-2027, em particular o objectivo 8 Educação de Qualidade (Resolução 2018/C 456/01, 2018), bem como o Plano Nacional para a Juventude (Instituto Português do Desporto e Juventude [IPDJ], 2022), do governo português.

[5]Em 2023, a percentagem de população sem o ensino secundário (ISCED 0-2) era de 18,2% entre os que possuíam 25-34 anos, ascendendo a 64,8% entre o grupo etário dos 55 a 64 anos (Fundação Francisco Manuel dos Santos [FFMS], s.d.).

[6]Sob a categoria “ensino” encontram-se os ciclos e formações no sistema (regular, básico, secundário, superior, profissional, recorrente), bem como formatos mais recentes (ensino a distância, e-learning, b-learning). Já ao abrigo do termo “educação” acolhem-se múltiplas variantes (pré-escolar, educação e formação de adultos, educação formal, não-formal, especial, apoio especializado, apoio pedagógico personalizado), que podem incluir o domínio da “formação” nas suas várias modalidades (certificada, em contexto de trabalho, modular, no posto de trabalho, pós-laboral, prática, profissional, profissional contínua, profissional externa, profissional inicial, profissional interna). A estas, há ainda a acrescentar a “aprendizagem informal”, também aqui incluída (cf. INE, 2017).

Autores: Maria Manuel Vieira